巴西人的航空梦想由来已久。

作为发展中国家航空制造业卓越成就的标志,巴西航空工业公司可以毫不夸张地说是航空制造业的巴西奇迹。这一诞生于世界第九大经济体的飞机制造巨头,不仅可以跟空客、波音共同跻身第一梯队,还是全球最大的喷气式支线飞机制造商。

自1969年成立,巴西航空工业公司历经50年发展,构建起了成熟、完备的产品和服务体系,将超过8000架飞机销往全球100余个国家和地区。自2000年进军中国,巴航工业已向中国市场交付飞机190架,包括156架商用飞机和34架公务机。

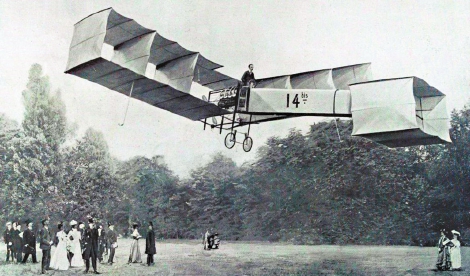

1906年,巴西人桑托斯·杜蒙在巴黎进行一架飞机的公开首飞。

值得一提的是,巴航工业还通过与中国航空工业合作,将支线飞机和公务机的生产线带进中国,实现了在中国本土的生产交付。这一卓有成效的工业合作更是成为南南合作的又一典范。

巴航工业这只“南美雄鹰”之所以能够翅展全球,得益于其很早确立的以市场需求为导向的国际化发展战略,更与巴航工业彻底秉持“用本地人做本地企业”的本土化经营理念分不开。

尤其在中国市场,巴航工业获得的巨大成功应该归功于他们在中国所组建的本土化的经营管理团队,归功于领军者。巴航工业在中国为何会取得成功?其如何看待中国市场的新机遇?面对新的发展形势,巴航工业又会如何继续向前?

巴航工业高级副总裁兼大中华区总裁关东元

值此巴航工业进入中国市场19年之际,巴西航空工业公司高级副总裁兼大中华区总裁关东元给出了自己的答案。

“一个大胆的决定”

当29年前只身前往圣保罗大学求学并首次踏上巴西土地时,兜里只有家里帮忙凑的200美元、不会一句葡萄牙语的关东元,很难想象自己将开启一段“开挂”式的人生旅程。

1993年获圣保罗大学造船工程专业硕士学位;1994年入职世界第一大铁矿石生产和出口商巴西淡水河谷公司;1996年出任该公司驻中国首席代表,成为淡水河谷历史上最年轻的高管;2000年8月起出任巴西航空工业公司高级副总裁兼大中华区总裁至今。

关东元清晰记得,在巴西求学的前两年,他没有买过一听可乐,勤工俭学有时甚至要从早上七点干至凌晨。一个为中国高访团做翻译的偶然机会,让关东元加入了世界铁矿石三大巨头之一、美洲大陆最大的采矿业公司——巴西淡水河谷公司,并在短短3年内做到中国区首席代表,成为该公司史上最年轻的高管。这一年,关东元29岁。

与铁矿石打了六七年交道,关东元几乎凭一己之力,为淡水河谷公司打开了中国市场,来自中国的采购量迅速增长。近乎神奇的表现,使得关东元很快被急于开拓中国市场的巴西航空工业公司看中。

卖飞机毕竟跟卖矿石不一样。关东元无惧挑战,经过在淡水河谷公司的历练,他有足够的自信,“也许会有很多人比我更了解产品,但我更了解中国的文化和市场,在将产品和市场进行结合上更有优势”。

从数据来看,关东元带领团队在中国市场取得的成绩可谓骄人,显然对得住巴航工业对他的信任,回顾自己多年的努力,他也表示没有任何遗憾。

从2000年至今,关东元领导的团队在中国市场共获得203架飞机确认订单,其中商用飞机169架,已交付156架;公务机34架,均已交付。目前,巴航工业以超过70%的市场占有率领跑中国支线航空市场。在大中华区和蒙古国市场,巴航工业商用飞机(含E系列和ERJ系列)年运送旅客数量达1700万人次,执飞的450余条航线连通了国内外130座城市,航班数达到18万个。

成果丰硕,但开拓之路并非坦途。2000年巴航工业北京办事处成立之初,关东元的团队只有5个人。当他们向客户推销产品时,还会遇到“巴西是否产飞机”的质疑。关东元依旧记得自己化解尴尬时的回答:“巴航工业确实来自发展中国家,但这家公司有发达的飞机产品。”

彼时,中国航空运输市场还远未达到如今全球第二的发展水平,定期航线还不足1200条,民用运输飞机仅500多架。无论是市场还是航企,对支线航空以及来自巴西的支线飞机都比较陌生。

这是挑战,更是机遇。当关东元加入时,巴航工业已经从上世纪90年代的危机中挣脱出来,借助私有化改革走上了腾飞之路,并由原先“注重开放与生产”转向“以市场为导向”,激发出巨大的发展活力。其于1996年成功研发的50座级喷气式支线飞机ERJ145,迎合了全球市场对支线飞机的巨大需求,从上世纪90年代中后期作为巴航工业的明星产品开始风靡全球。

在进军中国市场当年,关东元的团队就与四川航空公司签署了5架ERJ145飞机的销售订单协议。

为普及支线航空和支线飞机概念,提升客户服务,关东元带领团队从2001年开始在中国举办客户服务大会和支线航空发展论坛,邀请欧美航空代表与中国客户进行分享探讨,助力中国支线航空市场发展。

团队的努力加上中国市场的迅速发展,使得中国迅速成为巴航工业最重要的海外市场。2006年8月,海南航空集团向巴航工业订购了50架ERJ145喷气飞机和50架100座级的E190喷气飞机。这是当时由单家航空公司单次订购的最大一笔飞机订单。

“做中国的企业”

深耕中国市场19年,关东元和他的团队一直秉持高效务实的态度,无论是提供产品,还是寻求合作,都希望与中国航空市场共成长。

2002年,基于长远发展考虑,巴航工业做出一个重大决定——在中国制造ERJ145飞机。

“这是巴航工业在中国市场稳扎稳打、战胜竞争对手的关键一步。”回顾公司当初的决定,关东元认为,“与单纯销售飞机的短期行为相比,进行本土生产的工业合作,做中国的企业更好地服务中国市场,巴航工业才能够真正扎根中国。”

经过双方多轮谈判,2002年12月2日,巴西航空工业公司与中国航空工业第二集团公司所属的哈尔滨飞机工业集团和哈飞航空工业股份有限公司签订合资合同,组建哈尔滨安博威飞机工业有限公司。其业务范围包括在中国进行ERJ145喷气飞机的整机生产、材料和成品采购、以及试飞交付等。

2003年1月,哈尔滨安博威飞机工业有限公司正式挂牌成立。这是巴航工业在海外市场建设的首条组装生产线。当年12月16日,该合资工厂生产的首架国产ERJ145飞机下线并成功首飞,创下了当年建厂、投产、下线并首飞的记录。

凭借双方确立的利益共享、风险共担的合作机制,巴航工业与中航工业进行了愉快而富有成效的工业合作。

关东元告诉记者,与其他领域的合资建厂不同,巴航工业在中国的合资工厂得到了中国政府的特殊支持,最终由巴航工业以51%的股比控股。他们打动中方的条件是,巴航工业将按照巴西工厂的标准,将生产体系的全产业链植入合资工厂,包括供应链管理、生产制造管理、质量保证管理、交付管理等,让这家合资企业变成真正意义上的本土企业。

这也完全符合巴航工业当初制定的本土化发展战略。在发展后期,哈尔滨安博威工厂整条生产线的工人有98%都是本地员工,而管理团队中巴西籍成员只有五六人。这期间,巴航工业在员工培训等方面进行了大量投入。

自2003年建成投产,哈尔滨安博威工厂累计向中国市场交付了41架ERJ145飞机和5架莱格赛650公务机。

据关东元介绍,哈尔滨安博威工厂组装生产的ERJ145及莱格赛650与在巴西本土组装的同机型质量标准完全一致,在某种程度上甚至要优于总部的生产。根据客户反馈,服役的飞机签派率高,运行状态极好,运营费用低,在业内处于领先水平。

事实上,巴航工业在进军亚太市场之初,就充分考虑到中国市场的独特性,将其与亚太其他区域市场分开。

“全球化的核心就是本土化。”关东元认为,本土化的团队能够切合实际地了解本土文化和市场需求,并将组织架构与之相贴合,从而更好地服务当地客户。任何单一市场都由深谙当地市场的本土团队运营,充分调动全球化人才并合理利用,是巴航工业取得成功的关键要素。

“只有中国有这样的速度”

尽管哈尔滨安博威工厂此前因种种原因关停,留下了些许遗憾。眼下,面对日新月异的技术变革和瞬息万变的市场需求,关东元和他的团队来不得半点迟疑,既有成果只是他们为后续发展所作的铺垫,未来之路,已在脚下。

前不久,在成功完成首轮全球演示飞行后,巴航工业大鲨鱼涂装E190-E2飞机再度到访中国,先后在青海西宁和玉树完成演示飞行任务,再次展现了全球最安静、高效、环保的新一代单通道飞机优异的高海拔起降性能。

从2000年至今,关东元领导的巴航工业团队在中国市场共获得203架飞机确认订单,其中商用飞机169架,公务机34架。

中国拥有数量最多的高高原机场,而且这些机场大多存在通达性不足、客流量较少等问题,使得航空出行需求需要高原性能优异、座级合适的机型来满足。

E190-E2是巴航工业在第一代E系列飞机基础上研发的E-Jets E2三款机型中的首款,航程更远,更节能环保。其两上高原,用实力证明了可以成为在我国西部高原市场运行的高效机型之一。

在中国市场,关东元一直倡导客户“选用合适的机型执飞合适的航线”。

2013年,安博威生产的首架莱格赛650公务机首飞。

事实上,关东元拓展中国市场的19年,也是中国航空运输市场飞速发展的19年。迅速扩大的航空市场规模,令他也不禁感慨“只有中国才有这样的速度”。

尽管如此,在关东元眼里,中国支线航空市场依旧蕴藏着巨大机遇有待挖掘。

关东元认为,中国航空市场虽然需求大、增速快,但飞机机队结构并不均衡。特别是150座级以下的机型占整个机队的比例只有15%,而国际市场的这一比例通常达到40%。

中国政府近年出台政策支持支线航空发展,在机场等基础设施建设方面大举投入,鼓励新成立的航空公司使用支线飞机开辟更多次级市场,无疑为支线航空发展和支线飞机带来更多机遇。

据巴航工业最新市场预测,未来20年,中国市场需新交付1390架150座级以下的飞机。

关东元觉得自己足够幸运,见证并参与了中国航空市场的发展。在新中国成立70周年及巴航工业成立50周年之际,已在中国市场深耕19年的关东元关心的依旧是,如何利用巴航工业不断升级换代的飞机产品,更好地服务于中国支线航空市场,推动区域互联互通,助力中国民航高质量发展。让坐飞机成为更多人生活的一部分,才是更大的事业和成就。(《中国民航报》、中国民航网 记者薛海鹏)

返回首页

返回首页